人物生平

求学生涯

清雍正二年(1724年8月3日)六月十五日午时,纪昀出生于河间府献县崔庄对云楼(今河北省沧县崔尔庄镇)。

雍正五年(1727年),四岁的纪昀便开始受书。自就学之始,他便显示出一种特别的天赋,天性奇特聪慧,为文不假思索,过目不忘。

雍正十二年(1734年),父亲纪容舒调任户部,纪昀随父至北京。与纪容舒交好的有李绂、方苞、陈兆岑、孙灏、戴亭等,纪昀跟随他们学习,受益匪浅。

乾隆三年(1738年),因父亲公务繁忙,无暇教纪昀读书,遂让纪昀拜董邦达为师学习。

乾隆四年(1739年),纪昀入读于生云精舍。

乾隆五年(1740年),纪昀返回家乡,参加童子试。

乾隆七年(1742年),纪昀再次前往北京,继续从董邦达读书。

科举之路

乾隆九年(1744年),纪昀在岳父马永图家读书。同年,在河间府参加了科试并夺魁,被取入河间郡庠就读。但在之后的乡试中,纪昀因为以经破题,被考官置入劣等而名落孙山。其后,纪昀闭门不出,潜心苦读。

乾隆十二年(1747年)秋,纪昀参加顺天乡试,作《拟赐宴瀛台联句并锡赉谢表》《诚五常之本百行之源也论》,名列第一。

乾隆十三年(1748年),纪昀以乡试第一的身份入京应会试,却未能考中进士。

乾隆十四年(1749年),纪昀为应礼部试,与钱大昕、卢文弨及从兄纪昭等,结为文社,商榷制义。并与诗人宋弼等交往密切。

乾隆十五年(1750年),纪昀编纂《玉溪生诗说》。

初入官场

乾隆十九年(1754年)三月,纪昀再次应会试,中第二十二名。四月二十一日,在殿试中取二甲第四名,授庶吉士。

乾隆二十年(1755年),纪昀编定《张为主客图》。

乾隆二十一年(1756年)夏,纪昀刊刻戴震《考工记图》,并作《考工记图序》。同年秋,与钱大昕总纂《热河志》,扈从热河。途中恭和御制诗进呈,乾隆帝颇嘉奖。由此馆中有“南钱北纪”之说。随后扈驾滦阳,从猎木兰围场,写了大量恭和诗。

乾隆二十二年(1757年),纪昀学习期满,散馆考试列一等授编修,擢詹事府左春坊左庶子,充日讲起居注官。同年,撰《沈氏四声考》二卷。

乾隆二十三年(1758年),纪昀在翰林大考中列二等七名,充武英殿纂修。

官场浮沉

乾隆二十四年(1759年)六月,纪昀所作《唐人试律说》脱稿。夏,始读史雪汀《风雅遗音》。因“叶韵之说多舛误,又门目太琐。”重为编录,多与戴震商讨。较之原书,更为完备。七月,充山西乡试正考官,撰《乾隆己卯山西乡试策问三道》。

乾隆二十五年(1760年),纪昀充会试同考官。九月,覆阅《唐人试律说》刊本,字多讹误,重为点勘。有《书韩致尧翰林集后》,继而点阅《香奁集》,作《书韩致尧香奁集后》《书八唐人集后》。

乾隆二十六年(1761年)七月,纪昀编定《庚辰集》,并开始评阅方回的《瀛奎律髓》。同年,以京察一等,道府记名,充庶吉士小教习、方略馆总校。

乾隆二十七年(1762年)秋,纪昀充顺天乡试同考官。十月初八,出都,受命视学福建。十一月初一,渡黄河。年底至福建。著《南行杂咏》一卷。

乾隆二十八年(1763年),纪昀任福建学政,升侍读。

乾隆二十九年(1764年),纪昀重修《大清一统志》。编定《后山集钞》,自为序,书于福州使院之镜烟堂。八月二十五日,父亲去世,丁忧北归。

乾隆三十一年(1766年)五月,纪昀开始评点《苏文忠公诗集》。同年,续修《纪氏家谱》,并撰《景城纪氏家谱序例》。除此之外,尚有《渠阳王氏世系考序》《河间孔氏族谱序》《棠楹鲍氏宣忠堂支谱序》《汾阳曹氏族谱序》等。这些序文,探讨了谱牒之源流、意义、体例等问题,反映了其对谱牒之学的见解。此外,还编成《删正帝京景物略》,并为之作序、跋。

乾隆三十二年(1767年),纪昀服阕赴京,补翰林院侍读,充日讲起居注官,晋左庶子。因虎坊桥旧宅未赎,暂住钱香树空宅中,作题壁诗二首。正月,受诏续修郑樵《通志》。

贬官新疆

乾隆三十三年(1768年)二月,纪昀被补授为贵州都匀府知府,乾隆帝以其学问素优,外任不能尽其所长,命加四品衔,留任左春坊左庶子。四月十四日,乾隆帝于正大光明殿考试翰林诸官,纪昀为二等十六名,擢翰林院侍读学士。六月二十四日,为江南乡试副考官。此时,乾隆帝得彰宝奏报,两淮历任盐政“均有营私侵蚀等弊”,大为震怒。下令革职查办所有涉嫌官员,并指示将两淮盐运使卢见曾的家财查封充公。纪昀的长女嫁给了两淮盐运使卢见曾之孙卢荫文,纪昀得知此事后,传密信给卢家,卢家立刻将家财转移,上门查抄之人一无所得。之后,东阁大学士刘统勋等人经过调查,发现纪昀是传信之人,便将其软禁,并据实上奏。七月,乾隆帝将纪昀革职,将他贬至乌鲁木齐。

乾隆三十四年(1769年),纪昀在乌鲁木齐,任戍所印务章京,负责整理案牍、撰写文书等。

赐还京城

乾隆三十五年(1770年)十二月,乾隆帝下谕赐纪昀还京。

乾隆三十六年(1771年)二月,纪昀治装东归。旅馆孤居,追述风土,兼叙旧游,自巴里坤至哈密,得诗一百六十首,命名为《乌鲁木齐杂诗》,自为序。六月,至京师。八月,《纪评苏轼诗集》编成。八月初六日,评阅《文心雕龙》毕。十月初,乾隆帝从热河南归,纪昀离京北上,迎銮驾于顺天府密云县。此时正值土尔扈特回归,乾隆帝便命他以此为题,作诗纪念。纪昀作《御试土尔扈特全部归顺诗》以进,乾隆帝大喜,于十月初七日下谕,加恩赏授纪昀翰林院编修。

乾隆三十七年(1772年)正月初七日,纪昀删减浦起龙注《史通》,命名为《史通削繁》。

四库总纂

乾隆三十八年(1773年),朝廷开四库全书馆,选翰林院官专司纂辑。经大学士刘统勋举荐,纪昀与陆锡熊担任了《四库全书》的总纂。两人的工作大体可分为三个步骤:首先,根据纂修官提出的应刊刻、应抄录等意见,检阅原书,决定各书是否存录;之后,将去取留舍的意见呈交乾隆帝,皇帝审阅后对收录书籍的名单做出决定;最后,总纂官对入选的书籍提要进行修订,并将书籍按照经、史、子、集四部分类,把各篇提要排纂为《四库全书总目》。十一月,补侍读。

乾隆三十九年(1774年),七月二十五日,乾隆帝命其于《四库全书总目提要》之外,另刊《简明书目》一编。

乾隆四十一年(1776年)正月,纪昀擢侍读学士,充文渊阁直阁事。

乾隆四十二年(1777年),馆臣校书出现错误,部议纪昀的罪责,以特旨免罪。

乾隆四十四年(1779年)三月,纪昀擢詹事府詹事。四月,擢内阁学士,总理中书科。同年,第一份《四库荟要》编成。

乾隆四十五年(1780年)九月,纪昀奉命与陆锡熊、陆费墀、孙士毅等,修《历代职官表》,书成后列入《四库全书》。

乾隆四十六年(1781年)十二月,第一份《四库全书》完成,纪昀撰写了《钦定〈四库全书〉告成恭进表》,乾隆帝看后大为赞赏,将此文收入《四库全书》卷首。授纪昀兵部右侍郎,仍兼直阁事。七月十四日,命其为四库馆总裁,督同总纂修《河源纪略》一书。

乾隆四十八年(1783年),纪昀转任兵部左侍郎。

乾隆四十九年(1784年)春,纪昀充会试副考官。同年,知武会试贡举。

乾隆五十二年(1787年)正月,纪昀迁礼部尚书,充经筵讲官。四月二十一日,为殿试读卷官。乾隆帝偶阅文津阁《四库全书》,发现错谬甚多。纪昀与陆锡熊俱受处罚,分赔装订、挖改工价。

乾隆五十四年(1789年)夏,纪昀编成《滦阳消夏录》六卷。九月二十一日,充武会试正考官。

乾隆五十六年(1791年)正月,纪昀转任左都御史。

乾隆五十七年(1792年),《四库全书》全部完成。同年八月,纪昀复迁礼部尚书,仍署左都御史。

晚年经历

乾隆五十八年(1793年)七月二十五日,纪昀编写《姑妄听之》四卷成,自为序。

乾隆六十年(1795年)四月,纪昀以礼部尚书兼署左都御史。覆勘会试卷,复充殿试读卷官。同年,著《我法集》二卷。

嘉庆元年(1796年)春,纪昀充会试正考官。六月,调任兵部尚书。十月,调为左都御史。

嘉庆二年(1797年)八月二十日,纪昀迁任礼部尚书。

嘉庆三年(1798年)五月,纪昀扈从滦阳。七月,编写《滦阳续录》六卷完成,自为序。

嘉庆四年(1799年)二月初九日,纪昀奉命充高宗实录馆副总裁。四月二十日,为殿试读卷官。十月初六日,为武会试正考官。

嘉庆五年(1800年)八月,纪昀编写《阅微草堂笔记》五种完成,共二十四卷,编定刊行。

嘉庆六年(1801年)十一月初八日,纪昀为会典馆副总裁官。

嘉庆七年(1802年)三月,纪昀充会试正考官。撰《壬戌会试录序》。该序阐明了是科举取士的原则及衡文的标准,论述了八股取士的发展演变,对于研究科举制度史,颇有参考价值。

因病去世

嘉庆十年(1805年)正月二十六日,嘉庆帝命纪昀以礼部尚书、协办大学士,加太子少保,并管国子监事。二月四日,与朱珪共同入内阁,同上翰林院中堂任。二月十日,纪昀生病。于二月十四日酉时去世,享年八十二岁,嘉庆帝赐白金五百用于治丧,谥号“文达”。

主要影响

政治

上奏赈灾济民

乾隆五十四年(1789年),直隶多次发生严重干旱,颗粒无收。饥饿使百姓苦不堪言。纪昀多次向皇上上疏陈情,剖析利害,奏请豁免百姓钱粮,并截取南漕官粮数万石加以赈济,乾隆皆依奏而行。

乾隆五十九年(1794年),直隶水灾。仅这一年纪昀就连上《恭谢恩恤直隶八十三州县贫民分别赈借口粮》等七个折子。

保护图书

纪昀入主“四库馆”期间,以他的一己之力,多次上书,保护了一大批被确定为“抽毁”和“全毁”的图书,使之免遭“秦火”之厄。这在当时是要冒身家性命的危险的。

文学

小说

纪昀创作的笔记体小说《阅微草堂笔记》,共24卷1196则,约40万字。该书写于乾隆五十四年(1789年)至嘉庆三年(1798年)。每一则书前均有作者写的小序,说明各书的写作宗旨、过程和成书时间。在撰写期间,每成一卷便风行于世,对当时及其后的小说创作影响很大,在中国文言小说的发展史上也有着不可忽视的地位。

由于纪昀当时特殊的身份,加之为人正直而通达,学识渊博且诙谐,另外他在叙述故事时采用了“追录见闻,忆及即书,都无体例”的写实手法,所以,小说对清代中期社会生活的许多方面都有较为深刻的反映。其故事,既有上层社会的故老遗闻、官场百态、人情翻覆、典章考证,也有下层百姓的闾巷琐谈、奇事异闻、医卜星相、神鬼狐魅。这些或雅或俗、亦正亦奇的故事,纵横上下各个角度,反映了当时的社会生活和社会的种种矛盾,也揭示出不同阶层人物的众生相。在文字狱泛滥的清代中期,文人稍有疏忽,动辄得咎。纪昀的《阅微草堂笔记》一书,用直接或间接的办法,暴露社会的阴暗面,指斥道学家的虚伪害人,揭发官场黑暗,抨击不合理现象。这种勇气和胆量,在当时社会形态下实属不易。

纪昀对笔记体小说有独特的理解,他继承了晋宋志怪小说的写作理念,重在“表彰风教”,有益于世道人心;同时要求笔记体小说只应记录那些奇异非常之事,不能“诬谩失真”,不能以个人的主观好恶或恩怨私情去颠倒事实,否则就是“为例不纯”。在纪昀看来,笔记体小说同样离不开真情实感的表现,他非常强调情感表现在志怪小说人物事件中的重要性。《阅微草堂笔记》这种只是搜奇志异、以记狐鬼神怪故事为主的特点,真正体现了纪昀对笔记体小说的一种文学解读。在艺术上形成了自己独特的风格,所以自问世以来,一大批文人墨客争相仿效,如许仲元的《三异笔谈》、俞鸿渐的《印雪轩随笔》、俞樾的《右台仙馆笔记》等,大有淹没《聊斋志异》之势。

《阅微草堂笔记》也一定程度地反映和体现了纪昀的文学思想主张。在《如是我闻》《槐西杂志》《姑妄听之》以及《溁阳续录》等自序中,纪昀也反复谈到自己“准时拈纸墨,追录旧闻”,“或时有异闻,偶题片纸;或忽忆旧事,拟补前编”,等等。这些谈话也都反映了纪昀对于小说内容之广博与庞杂的孜孜以求。纪昀门人盛时彦对纪昀追求“博”“杂”也是看得很清楚的,所以他在《阅微草堂笔记·序》中称其“俶诡奇谲,无所不载;洸洋恣肆,无所不言”。这就不只是对《阅微》特色的一个思想总结,也明确地道出了纪昀在小说内容上是力求其博采旁搜、摭拾繁复的。但也并不是说,纪昀所致力以求的“博”与“杂”就是漫无边际、无所约束的。在纪昀看来,笔记小说所记,除了必须赋予一定社会功能之外,同时又是应该受到一定“例”外限制的。这个“例”,其实就是指笔记体小说所应有的特性。而纪昀小说思想的出发点正是针对笔记体小说,即志怪小说,而不包含志人小说,更不包括其他类型的小说。其实纪昀的《阅微草堂笔记》,正是这一文学思想观念的具体实践。

墓碑文

纪昀为人撰写的墓碑文的数量相当不少,据其孙纪树馨所辑《纪文达公遗集》收录统计,所收墓表文28篇,其中墓志铭25篇,墓表3篇。友人李忠智、周林华、孙建等访求又得四篇,均为墓志铭。纪昀的墓表文创作展示出自身的特点。

1、形态各异、性格鲜明的人物长廊

墓碑文要求在不长的篇幅内历叙传主家世、胪列墓主生平事迹,因而对其人事迹材料的选择组织须有史家的才能,使之不仅具备人物传记的性质。同时尚须具备史传价值,所以写来就要求有风韵、不呆板,以典型的事件塑造出典型的人物。纪昀的32篇墓碑文字,除少数几篇应酬的文字外,基本上能以巨笔精心刻画,构成了一条生动的人物画廊。

这里有政绩卓异、地位显赫的名公巨宦。对这些人物的描述,纪昀往往能抛开历数其重大事迹的陈套,而从中发现那些异乎寻常的独特之处。如《内务府郎中黄钟姚公墓表》叙写姚吉保的一生,并没有重点写他倍极恩荣的宦海生涯,而是重点写恬退。

纪昀的墓碑文还塑造了一些安贫乐道、穷达顺其自然的中层官员形象。还为一些有所作为的中下层地方官员立传,热情地歌颂了他们的政治才能。此外,他还为许多平凡人立传,描写了各种各样的下层人物(无官阶的平民)如南皮张振斯事亲唯孝、周恤亲朋、与乡党为善的忠厚之风,不特意以节高行异而炫耀耳目,能推其所爱,有古君子“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的风范等。

纪昀所撰墓碑文中塑造的人物群像,丰富了中国文学的人物画廊,同时也为清代史的研究、清代思想的研究、中国墓志文的研究提供了宝贵的资料。

2、写作方法丰富多彩

纪昀自谓古人创作体式已经大备,后之作者难以跳出古人的藩篱。但仔细品读他的碑志创作,却能从中发现许多值得后人学习与借鉴的地方。

(1)抒情、议论与叙事相结合的创作方法。墓碑文总体上讲应属于史传类文体中的人物传记,作为传记,则其手法当以叙事为主。而纪昀的碑志创作并不单单运用了叙事的语言,并非只单纯依靠叙事叙述墓主的生平事迹,而是将叙事、议论和抒情巧妙地结合在一起,成为一篇篇较生动的人物评传。

(2)多样的衬托。一个人物的优劣,须有可参照的对象,两相比照,便是对比。在对比中,高下相形,优劣自现;而突出一个主要人物,常常用另外一个言行与之相关或相似的人物铺垫底色,以之印证主要的特点,便是衬托。纪昀所作的32篇墓碑文中,就有不少篇什采用了这种手法。它们或以夫衬妇,或以友衬友,或以僚衬主,或以子衬父,样式繁伙而灵活。

(3)言行见性。纪昀所传墓碑文,基本上属于人物评传,而这种文体要求人物具有丰满的血肉,要使他们活起来。所以,要通过人物自身言行的刻画使之生动而形象。如写刘湄阻止挑直直隶山东河道时,慷慨自任其责曰:“脱以误运罹谴,吾独当其咎,不以累君。”激昂慷慨,如出肺肝,忠心可鉴。

(4)铭与志的结合。志以散体的性质详叙履历生平,铭以简短的韵语形式对人物作概括的评价。从写作学的意义上讲,铭类似于史传的传赞、骈文的赞语,均有卒章显志的作用,都有以结尾总结全篇的用途。而铭文的简短,又决定了它必须使用极具概括力的文字,根据传主一生中最具魅力的特点,提出自己的看法(评价)。纪昀的墓志铭继承了前辈作家为人物立传的优秀传统,而在铭与志的结合上又超出了前人。如铭刘亨地曰:“外朴内真,中粹而温。其存也,不疏不亲;其没也,乃慨想其人。已矣乎,吾谁与论?”与记述刘亨地不妄交友、恬淡自持而内存锦绣的性格、经历相符,表现了作者的悼惜之情。

(5)历史真实与艺术真实的统一。墓碑文作为一种较特殊的文体,既有历史的性质,又有文学的性质。作为历史,要求记述符合历史事实;作为文学,要求记述符合人物的特性。纪昀的墓碑文创作,较为严格、自觉地遵循着这一创作规律。

诗歌批评

纪昀与其说是一位诗论家,还不如说是诗歌批评家更合适。其诗歌批评的基本理念,集中体现在《瀛奎律髓刊误》中。

纪昀的批评理念首先是坚持艺术标准第一。针对方回评朱子《登定王台》诗,许其可人老杜、后山集中,纪昀先断言:“以大儒故有意推尊,论诗不当如此。诗法、道统,截然二事,不必援引,借以为重。”然后具体指出“中四句有古迹山川处便可用,最为滥套”。卷五评韩琦三首,也认为:“三诗皆平钝,虚谷特以昼锦佳事、魏公名人存之耳。然选诗只合论诗:诗不可废,虽宋之问之邪佞,不能删而不存;诗苟不佳,虽名臣大儒,不宜迁就标榜,使后学循名而误效也。”凡此都可见纪昀论诗,毫不含糊地以艺术水平为唯一标准,既继承了“不以人废言”的传统,又修正了“有德者必有言”的观念。出于同样的认识,纪昀论诗也不迁就题材和风格。像《早朝大明宫》之类,在他这样的庙堂文人乃是最重要的题材,可他偏说“此种题目无性情风旨之可言”。在纪昀心目中,诗以意味为本,题材和风格都是末,没有什么题材或风格天生就重要。因此,“凡诗只论意味如何,浓淡平奇,皆其外貌。若偏主平淡,则外强内干,亦成伪体,与西昆弊等”。同理,偏主豪壮亦然。崔颢《题潼关楼》纪昀评:“气体自壮,然壮而无味,近乎空腔。”这种认识保证了他在任何情况下都能保持清醒的判断力。

纪昀论诗不仅对原理问题有清晰的意识,同时对历代诗学源流也有高屋建瓴的洞见,因此从不一般化、教条化地谈论诗法,而总能紧扣作品的具体语境来把握作者的意图,从范式的高度来判断作品写作的得失。他在《田侯松岩诗序》开篇即指出,每个时代的艺术都有自己的范式,历史上的流派也各有自己独特的追求,在唐代以前流派意识尚不清楚,从晚唐开始流派意识和不同的美学追求成为诗坛明显的事实。然则讨论唐代前后的诗歌,就必须出以不同的眼光。既不能以后人的趣味来衡量前人,也不能因末流的泛滥而抹杀创始者的价值。基于这种认识,他通过对一些作品写作意图和写作特点的独到揭示,提出三个有理论指导意义的批评原则。

其一、对前人有意识的风格戏仿,应该在理解作者意图的前提下给予评价。

其二、对诗歌写作有历史的认知,不以后起的艺术观念来衡量和评价前代作品的表现手法。

其三、对艺术技巧和表现手法的评价须放在历史语境中看,不能以后代模拟泛滥的结果来抹杀创始者的价值。

纪昀提出的这些原则,都与文学批评的客观标准相关,涉及艺术评价的历史性、评价的准则,以及如何看待作品的独创性、在历史上给它定位等问题,纪昀在这些问题上显示出清楚的理论意识。

纪昀论诗非常重视类型和体制的把握,评点中对作品分类这样的细节也不放过。评柳中庸《愁怨》:“此闺情诗,非边塞诗也。缘误看五六句,故收于此耳。”评李商隐《隋宫守岁》:“此是咏古,不宜人怀古类。”这都是从体制来辨析类型。宋庠《闰十二月望日立春禁中作》,方回断为昆体,纪昀谓“此非昆体,乃初唐应制体耳”。这是从风格来辨析体制。王安石《次韵仲卿除日立春》,冯班许其“毕竟大样”,纪昀则指出颔联“物以终为始,人从故得新”两句“乃试帖刻画小样,入诗碍格”。这是由笔调来辨析类型。严格对待具体作品的归类,是重视作品类型、体制意识清晰的表现。始终从体制入手把握作品,使纪昀对诗歌作品的理解明显比前人通达,对批评尺度的掌握也更有分寸。总而言之,纪昀的诗歌批评不仅具有清晰的理论意识,同时也表现出不同寻常的穿透力和出色的判断力。

目录学

纪昀一生致力于《四库全书总目》的编撰,他在四库全书馆内时间最久,提要的整理加工,也以他出力最多。

《四库全书总目》二百卷,计著录收入《四库全书》的图书三千四百六十一种,七万九千三百零九卷以及未收入《四库全书》的存目六千七百九十三种,九万三千五百五十卷。清乾隆以前的中国古籍,几乎都被囊括进去了。纪昀在领撰《四库全书总目》的过程中,不仅要综揽全局。斟酌体例,综合平衡,润色文字,笔削从核,亲手删定,还要编注提纲,校录子部,给经部诗类写小序。《四库全书总目》在目录学上的成就是空前的。历史上不管是官修目录,史志目录,还是私家目录,都无资格与之相匹敌。就编制体例而言,四部前冠有总序,大小类前冠有小序,每书附有提要。《四库全书总目》不仅对十八世纪以前的中国学术进行了一次大总结,而且,在编制体例上,在图书内容的揭示上及图书的编排上,可以说是集中国古典目录学方法之大成。同时,其篇帙之巨大,体例之完备,内容之丰富,以及学术价值之重要,也是前所未有的。这一目录学名著,是清代目录事业的重大成就。在中国目录学发展史上,享有很高声誉。

第一、阐明学术流变

纪昀继承中国古代目录学“辨章学术,考镜源流”的优良传统,于经史子集“四部之首各冠以总序,撮述其源流正变,以挈纲领”,并于其下所分44类之首“亦各冠以小序,详述其分并改隶,以析条目。如其义有未尽,例有未该,则或于子目之末,或于本条之下,附注案语,以明通变之由”。通过这些系统的部类小序乃至案语,以纪昀为代表的清代学者。对中国传统学术进行了全面的总结和评判,同时也对图书类目的分合变化作了历史的考辨和说明。

第二、四部分类法完善

《四库全书总目》的分类,深入细致地研究了历代各种目录的分类体系,根据学术发展和图书出版情况,从中吸取精华,为其增设类目和变更类目服务。并在此基础上,指定出一系列目录分类的立类原则:以义立类,以体立类,以时代和地域立类,或根据图书的多少立类以人类书,总之,是随现实需要而立类。在这些原则指导下,一级类目分经、史、子、集四部 ;二级类目分:经部十类,史部十五类,子部十四类,集部五类,合计四十四类;流别繁杂者,为使条分缕析,又设有子目。计有六十七个。从而,形成了相当完整的分类体系,使中国古典目录分类,达到了高峰。

第三、目录学方法集成

撰写总序和大小序。为中国古典目录学方法的优良传统,《四库全书总目》对此予以发扬光大。在卷首置凡例二十则。说明著作内容和编纂体例;在各部前冠有总序,撮述其源流正变,以挈纲领。“经序叙述经学流变,史序叙述作史方法,子序叙述部次理由,集序叙述文集原始;各类撰有小序,祥述其分改隶,以析条目。大序统撮全书,小序单言一篇。大小类序真正起到辩章学术,考镜源流,提纲挈领,指导治学的作用。”

第四、内容提要言简意赅

《四库全书总目》把刘歆创制的叙录体,王俭创制的传录体,马端临创制的辑录体熔于一炉,为每书编有简明的提要。提要的内容,包括作者籍贯、官职,以论世知人,考本书得失,权众说异同。以及文字增芟,篇帙分合等,都详为考辩,巨细不遗。使古代的提要,这一目录学撰著形式达到新的高度。对于以后窥视清代学术源流、政治思想为查阅古籍提供了线索。

第五、发抒论学见解

如“乐类”谓“大抵乐之纲目具于《礼》,其歌词具于《诗》,其铿锵鼓舞,则传在伶官,汉初制氏所记,盖其遗谱,非别有一经,为圣人所定也。”“楚辞类”说 :“考史迁称屈原放逐,乃著《离骚》,盖举其最著一篇,《九歌》以下,均袭骚名,则非事实矣。”认定《三百篇》与《楚辞》实质上应是总集。

校勘学

清代学者对于古籍的校勘整理,涉及经史子集各个方面,但经、史始终是重点,纪昀自撰的《玉台新咏校正》却是对总集的整理,堪称集部校勘的一部典范著作。纪昀以明代赵均覆宋本《玉台新咏》为底本,参校明冯舒《冯氏校定玉台新咏》和清吴兆宜《玉台新咏笺注》,并广泛搜集类书、总集、 别集、旧注、诗话中的异文,完成了这部书。

第一、“有所改,有所不改”

在清代,以顾广沂为代表的对校派,注重版本依据,强调保持书之原貌,虽有错字,必存原本,并提出了“不校校之”的原则。纪昀虽然没有明确提出这样的总结,但“有所改,有所不改”的实践实际上是贯穿《玉台新咏校正》始终的。如遵宋本,卷六:吴均《和萧洗马子显古意六首》“春草可揽结”一首,《艺文类聚》作“闺怨”;“贱妾思不堪”一首,《艺文类聚》作“采桑”。案 :六朝遗集率鲜完书,其存于今者,大抵抄撮于诸书之中,辗转相承,文多讹异,无由定其孰是,今仍从宋刻书之。纠宋本,纪昀遵重宋本,而不迷信宋本。这表现在他有时“勇于改字”,即在有其他版本依据的前提下,并有旁证材料证明底本为非时,纪昀就大胆改正底本。卷三:陆机《乐府三首·艳歌行》“清川含藻景”。景,宋刻作“影”。案:二字古本无别,自葛洪加“乡”之后,词人所用亦略区分,形影字可以作“景”,风景字则不可作“影”,今从《文选》。从文字角度改正宋刻。而对于那些意可两存,或无由定其是非的,则附录诸本异同,而不轻改底本。

第二、校勘材料拓展

纪昀进行他校时,广泛搜取类书、总集、旧注等作为校勘材料,并始终坚持几种校勘方法的综合运用,从而避免了由于偏信某一种书而导致的失误。通过纪昀对类书异文的取舍之例,可以看出他科学的校勘观念和方法同。①遵类书。类书是分类编排的书籍,它大量节录各书原文,有时甚至将整部书收入,较古的类书所收材料大体是直接从古抄本转录,所以古类书在校勘时有很大价值。纪昀充分利用类书作为他校的材料,纠正了不少底本的错误。如卷一:繁钦《定情诗》“金薄画幧头”,幧,宋刻作“搔”。案:《西京杂记》“搔头”乃玉替之名,不得云金薄、云画,且《太平御览》收此句于“幧头部”,知非误字,今从之。可以看出,纪氏以类书改古书,是特别慎重的,基本上都有旁证,类书在纪昀这里只是一个重要的版本依据而已,其对类书的使用是相当科学的。②不尽据类书。纪昀则认为,“类书节本不足为据”、“类书所引多节文”、“类书以意标目,非其本题,亦非其本旨”等等,对类书采取了谨慎选择的态度。如卷一:《古诗八首·客从远方来》“文采双鸳鸯”。文采,《太平御览》“绮部”引之作“文作”,然“鸳鸯部”引之又作“文彩”。盖《御览》刊本多讹,不尽可据。

第三、考证内容拓展

校勘是考据的基础,将考证的方法运用于校勘,无疑可以使校勘成果更加丰富、准确。纪昀在校勘《玉台新咏》的同时,对这本书的许多问题也都进行了考证,内容涉及《玉台新咏》的方方面面。如具体诗歌的作者、诗题,全书的编者、成书时间、体例、行款,乃至字词、诗歌分章等问题。这些考证性工作,解决了《玉台新咏》中许多长期悬而未决的重要问题,即使对现代的研究也具有重要的参考价值。如考诗之作者,《玉台新咏校正》或根据其他文献的记载,或通过分析《玉台新咏》自身的编排体例,对书中十六首诗的作者进行考证。尽管一些问题由于时代绵远,资料缺乏而不能邃下定论,但其考证结果足资参考。

第四、“因材施校”

陈垣在《校勘学释例·校法四则》归纳前人的校勘方法为对校、他校、本校和理校四种,乾嘉学者或用其中一种,或几种方法交互运用。纪昀除了已经熟练地使用了后来被称为对校、他校、本校和理校四种方法,更有一个新的创获,即“因材施校”,紧紧抓住《玉台新咏》诗歌总集的性质,在有版本依据的前提下,体会文情,揣摩诗意。从文学的视角出发,灵活进行校勘。如炼字。卷二 :石崇《王明君辞一首》“乃造匈奴城”乃,《文选》作“遂”。案:“乃”字有远而难至之意,故从宋刻。

在《玉台新咏校正》中,纪昀针对校勘对象的文学性特征,从诗歌的炼字、用词,诗歌的对偶、押韵等角度辅助校勘,取得了不小的收获。总之,纪昀《玉台新咏校正》在校勘学史上同样具有典范意义,堪称集部校勘的集大成之作。

书法

清初,由于康熙、乾隆等人的倡导,当时大部分书法家都推崇研习赵孟頫、董其昌书法,纪昀也跟随着当时的潮流,并在当时书法占有一席之地。其书法书写流利,有着圆融的特点,有着雍容华贵气质,书法大小相兼,收放结合,疏密得体,苍劲多姿,可以说是实用性和艺术性的结合。

历史评价

- 清代官员汪德钺:①吾师居台宪之首,据宗伯、司马之尊,登其堂萧然如寒素,察其舆马、衣服、饮食,备数而已,其俭也若此。②吾师……平生讲学,不空持心性之淡,人以为异于宋儒,不知其牖民于善,坊民于淫,拳拳救世之心,实导源于洙泗即偶为笔记,以为中人以下,不尽可与庄语,于是以卮言之出,代木铎之声。乍视之,若言奇言怪;细核之,无非寓惩劝以发人深省者。

- 清代经学家江藩《国朝汉学师承记》:公于书无所不通,尤深汉易,力辟“图”“书”之谬。《四库提要》《简明目录》皆出公手,大而经史子集,以及医卜词曲之类,其评论,抉奥阐幽,词明理正,识力在王仲宝、阮孝绪之上,可谓通儒矣。

- 清代经学家阮元《纪文达公遗集》序:我朝贤俊蔚兴,人文郁茂,鸿才硕学肩比踵接,至于贯彻儒籍,旁通百家,修率情性,津逮后学,则河间纪文达公足以当之。……高宗纯皇帝命辑《四库全书》,公总其成,凡六经传注之得失,诸史记载之异同,子集支分派别,罔不抉奥提纲,溯源彻委。所撰定《总目提要》多至万余种,考古必衷诸是,持论务得其平。

- 清代学者张维屏《听松庐文抄》:或言纪文达公博览淹贯,何以不著书?余曰,“文达一生精力俱见于《四库全书提要》,又何必更著书。今人目中所见书不多,故偶有一知半解,便自矜为创获,不知其说或为古人所已言,或为昔人所已驳,其不为床上之床,屋下之屋者,盖亦鲜矣。文达之不轻著书,正以目逾万卷,胸有千秋故也。”

- 晚清学者李慈铭《越缦堂日记》:《四库总目》,虽纪文达、陆耳山(陆锡熊)总其成,然经部属之戴东原(戴震),史部属之邵南江(邵晋涵),子部属之周书昌,皆集其所长,书昌于子部盖极毕生之力,……故子部综录独富,……耳山后入馆而先殁,……目录须行时已不及见,故今之言修四库书者,尽归功文达。然文达虽名为博览,而于经史之学则实疏,集部尤非当家,经史幸得戴、邵之助,故经则力尊汉学,识诣既真,别裁自当,……史则耳山本精于考订,南江为专门,故所失亦鲜。子则文达涉略既遍,……弥为详密。惟集部颇漏略乖错,多滋异议。

- 清末民初政治家赵尔巽主编《清史稿》:①昀学问渊通。撰四库全书提要,进退百家,钩深摘隐,各得其要指,始终条理,蔚为巨观。惩明季讲学之习,宋五子书功令所重,不敢显立异同;而於南宋以后诸儒,深文诋諆,不无门户出入之见云。②新、元瑞、昀起侍从,文学负时望。新谨厚承世远之教。昀校定四库书,成一代文治,允哉,称其位矣!

- 现代文学家鲁迅:①特别攻击道学先生,所以是那时的一种潮流,也就是“圣意”。我们所常见的,是纪昀总纂的《四库全书总目提要》和自著的《阅微草堂笔记》里的时时排击。这就是迎合着这种潮流的,倘以为他秉性平易近人,所以憎恨了道学先生的谿刻,那是一种误解。(《买〈小学大全〉记》)②《聊斋志异》出来之后,……所以他所做的《阅微草堂笔记》就完全模仿六朝,尚质黜华,叙述简古,力避唐人的做法。其材料大抵自造,多借狐鬼的话,以攻击社会。据我看来,他自己是不信狐鬼的,不过他以为对于一般愚民,却不得不以神道设教。但他很有可以佩服的地方:他生在乾隆间法纪最严的时代,竟敢借文章以攻击社会上不通的礼法,荒谬的习俗,以当时的眼光看去,真算得很有魄力的一个人。(《中国小说的历史的变迁 清小说之四派及其末流》)

轶事典故

生有异象

在民间传说中,纪昀出生时,多有奇异之象。有传说纪昀出生前夕,纪昀的祖父纪天申梦到一道火光闪入自己的家,之后纪昀便出生,于是人们将纪昀称为灵物托生。还有传说纪昀出生当天,献县的人们正在驱赶火精,火精逃至纪家门前,径直闯入门中,失去踪迹,此时,府内传报纪昀出生,人们便认为纪昀是火精转世。

少年神童

纪昀在参加童子试时,主考官是一位青年俊才,登科仅有三年。他见到纪昀后,先出上联“八岁儿童,岂有登科大志”,以戏谑纪昀的“神童”之名,纪昀立即对道“三年经历,料无报国雄心”,回敬考官的登科经历;考官看到门上所绘门神,又出一联“门上将军,两脚未曾着地”,纪昀则对出“朝中宰相,一手可以托天”;考官又见考场附近有一塔,便再出一联“宝塔六七层,四面东西南北”,纪昀答道“宪书十二月,一年春夏秋冬”。几番答对后,考官也不得不叹服纪昀的才华,纪昀“神童”之誉更是声名远扬。

生理特点

在民间传说中,纪晓岚的形象风流倜傥,一表人才。但据史书上记载,纪晓岚“貌寝短视”。所谓“寝”,就是相貌丑陋;所谓“短视”,就是近视眼。另外,纪晓岚还有口吃的毛病。

贪肉嗜烟

纪昀在生活习性上是一个很特别的人。其中最突出的两点:一是他从不好饮酒,不食谷物,吃饭时,桌上只摆猪肉十来盘,茶水一壶,日食肉十斤左右;二是烟瘾特大,他自行设计了一个造型独特的大烟袋,烟管长三尺,烟锅一次能装三四两烟,故人称其“纪大烟袋”。据说“纪大烟袋”这一袋烟,从虎坊桥的家抽到圆明园,几十里路都抽不完。

君臣对句

在民间,流传着不少乾隆帝与纪昀君臣对句的妙趣横生的故事。

一天,乾隆帝在便殿中和群臣闲谈,提及《论语》中的“色难”一辞,以为“此二字最难属对”。纪昀却随声应答:“容易。”乾隆笑言:“那么你就试对一下看看。”纪昀答道:“适才臣已对过了。”乾隆帝仔细回味,方觉“容易”正是“色难”的绝妙佳对,不禁掀髯失笑,群臣也无不佩服纪均的捷才。

乾隆帝对子部书籍十分熟悉,他多次集《论语》中的句子为上联,以此相难纪昀,然而,纪昀总是随口应答,毫无窘色。譬如,乾隆帝一次出的上联是“唯女子与小人为难养也”。纪昀则对以“有寡妇遇鳏夫而欲嫁之”。不但对仗工整贴切,而且戏谑有趣。

乾隆帝五十大寿那一年,率纪昀等群臣东巡登泰山,在东岳庙北的弥高岩前,乾隆帝想起《论语》中“仰之弥高”之句,一时集成颇难应对的上联:“仰之弥高,钻之弥坚,可以语上也。”他语音未落,纪昀已念出了下联:“出乎其类,拔乎其萃,宜若登天然。”对得自然流畅,无懈可击。在泰山“观音阁”,乾隆帝又出一联:“寸土为寺,寺旁言诗,诗云:明日扬帆离古寺。”纪昀应声答道:“两木成林,林下示禁,禁曰:斧斤以时入山林。”乾隆帝与诸大臣无不为之折服。

乾隆帝五十大寿时,检视堆积如山的上寿诗联,以为“每多堆砌,难惬朕意”,于是令纪昀也出一诗联。纪昀立即吟道:“二万里河山,伊古以来,未闻一朝一统二万里;五十年圣寿,自今而往,尚有九千九百五十年。”此联一出,乾隆帝龙颜大悦,赞美不已。

秘密传信

纪昀在得知皇帝将要查抄卢家后,想提前通知卢家,使他们有所准备,但又不敢传话或写信。最后,纪昀想出了一个办法,他将一点食盐和茶叶装入空白信封,命人送到卢家。卢见曾接到信封后,再三揣测,终于悟出纪昀传达的信息:“盐案亏空查(茶)封”,于是,他急忙将家中资产转移,因此朝廷命官前来查抄时,几乎一无所获。

烟袋惹祸

有一次,纪昀刚点上烟抽得正起劲时,忽然皇上召他前去议事,他急忙将烟袋插入靴筒便进宫见驾。但谈话间,他越来越觉得火烧火燎的难受,原来烟袋里的烟未灭,在里面逐渐燃烧起来。但他又不好发作,只好暗暗叫苦。后来实在忍受不住了,竟呜呜咽咽地哭了起来。皇上见状,忙问为何突然伤心落泪?他只得如实禀报:靴内失火了。皇上只好恩准,待他到外面脱下靴子时,已是浓烟四起,脚上肌肉被烟烧焦了一大块。

讥讽和珅

据《清朝野史大观》记载,和珅曾在宰相府内修建凉亭一座,需要一幅亭额,便求纪昀题字。结果纪昀爽快答应,题以大字“竹苞”。这二字出自《诗经·小雅·斯干》,人们常以“竹苞松茂”颂扬华屋落成,家族兴旺。和珅得到题字后非常高兴,就高高挂在凉亭上。乾隆偶然临幸和珅宅第,一见纪昀题字,马上就知道了纪昀是在捉弄和珅。他笑着对和珅说:“纪昀是在骂你们一家‘个个草包’呢。”结果和珅对纪昀恨之入骨,几次进谗言,参奏纪昀。

挺过文字狱

有清以来的文字狱,到乾隆朝,达到了最盛,在中国历史上第一次把“思想犯罪”引入法律惩治的范围之内,乾隆朝是为发轫。其文字狱的株连,也远远超过了“大清律”的规定。纪昀是在乾隆时期文化专制最残酷的一片风声鹤唳中入主“四库馆”的,《四库》开馆期间,发生了50多起文字狱案,大多是从修书得到眼线。和纪晓岚一起担任总纂、总校的大员,或被吓死,或被罚光了家产,除纪晓岚以外,几乎无一人得到善终。虽然纪晓岚本人曾几次被牵连进文字狱,颇有几番险象丛生。也曾被多次记过,出资赔写讹错书籍,但他总算是挺到了最后。

主要作品

纪昀的主要著述如下:

《纪文达公遗集》,是纪昀逝世四年后,由他的孙子纪树馨收编成书。该书是纪昀的一部诗文总集,含诗文各十六卷,分上下两编。上编文十六卷,第一、二卷为赋,第三卷为雅颂,第四、五卷为摺子,第六卷为表、露布、诏、疏,第七卷为论记,第八、九卷为序,第十卷为跋,第十一卷为书后,第十二卷为策问、书,第十三卷为铭。第十四卷为碑记、墓表、行状、逸事,第十五卷为传,第十六卷为墓志铭、祭文,共计文三百多篇。下编诗十六卷,计经进诗八卷,古今体诗六卷,馆课试一卷,我法集一卷,共计诗一千多首。《纪文达公遗集》内容丰富,题材多样,是研究清代著述的重要资料。

小说《阅微草堂笔记》二十四卷,包括《滦阳消夏录》六卷,《如是我闻》四卷,《槐西杂志》四卷,《姑妄听之》四卷,《滦阳续录》六卷。

《镜烟堂十种》二十九卷,包括《沈氏四声考》二卷、《唐人试律说》一卷、《删正二冯评阅才调集》二卷、《删正方虚谷瀛奎律髓》四卷、《李义山诗集》三卷、《后山集钞》三卷、《张为主客图》三卷、《风雅遗音》二卷、《庚辰集》五卷、《馆课存稿》四卷。

此外,纪昀尚有以下著作:《史通削繁》四卷;《删正帝京景物略》八卷;《纪河间诗话》三卷,纪昀撰,邵承照辑;《河间试律矩》二卷,纪昀编,林昌评注;《纪文达联语》一卷,纪昀撰;《苏文忠公诗集》五十卷,目录二卷,宋苏轼撰,纪昀点评;《苏诗抄》二卷,苏轼撰,纪昀辑评;《山谷内集诗注》二十卷、《外集诗注》十七卷、《别集诗注》二卷、《外集补》四卷、《别集补》一卷,宋黄庭坚撰,宋任渊等注,纪昀等校;《雪山集》十六卷,宋王质撰,纪昀等删校;《文心雕龙》十卷,梁刘勰撰,黄叔琳注,纪昀点评;《湖北先正遗书提要》四卷、《存目》四卷、《札记》一卷,纪昀等撰;《明懿安皇后外传》一卷,纪昀撰,是书据龚鼎孳所撰《懿安皇后事略》稍加修正;《邸抄》不分卷,纪昀辑;《景城纪氏家谱》十八卷,纪昀纂修;《授受礼》卷数不清,纪昀等撰;《乌鲁木齐杂记》一卷,纪昀撰;《台规》不分卷,纪昀等纂;《吕东莱大事记》二十七卷,纪昀等撰;《傅子》无卷数,晋傅玄传,纪昀等辑;《老子道德经校订》二卷,纪昀撰;《启悟集》不分卷,纪昀撰;《万目所视》九卷,纪昀撰;《第八才子书白圭志》四集十六回,清崔象川撰,纪昀评;《宝真斋法书赞》二十卷,宋岳珂撰,纪昀等编;《济众新编》八卷,纪昀编,本朝鲜《东医宝鉴》;《厉志斋丛书》八种三十卷,陆锡熊、纪昀等编;《书原》二十卷,纪昀等编。

纪昀奉敕修的书如下:

《四库全书总目》二百卷,纪昀等奉敕修;《四库简明目录》二十卷,乾隆三十七年,纪昀等奉敕编撰;《四库全书》乾隆三十八年永珞、纪昀等奉敕修,内府写本;《钦定河源纪略》三十六卷,乾隆四十七年,纪昀、陆锡熊等奉敕编撰,故宫博物院影印本;《钦定大清会典》一百卷,纪昀等纂修;《钦定续文献通考》二百五十卷,纪昀等修;《钦定历代职官表》七十二卷,纪昀等奉敕修;《契丹国志》二十七卷,宋叶隆礼撰,纪昀等奉敕修改;《乾隆钦定热河志》一百二十卷,纪昀等奉敕修;《钦定西清砚谱》二十五卷,纪昀等奉敕修;《钦定腾朝殉节诸臣录》十二卷,纪昀等奉敕修。

人物争议

美国汉学家费正清在其著作《美国与中国》中指出:“通过这项庞大工程(编纂《四库全书》),清廷实际上进行了一次文字清查(文学上的“宗教裁判”)工作,其目的之一是取缔一切非议外来统治者的著作。编纂人在搜求珍本和全整文本以编入这一大文库时,也就能够查出那些应予取缔或销毁的一切异端著作。他们出善价收集珍本,甚至挨家挨户搜寻。该禁的图书是研究军事或边务的著作以及有反夷狄之说的评议,而主要是那些颂扬明朝的作品。……正如L.C.古德里奇所论证的,这是最大规模的思想统治。”学者周英杰非常赞成这些论点,并认为“可以说它是一项前无古人的伟大事业,也可以说它是‘阉割’中国传统文化的一项工程。”至于《阅微草堂笔记》,周英杰认为明显是“受了蒲松龄的《聊斋志异》影响的笔记体杂记,除了语言文采斐然、行文亦庄亦谐、故事引人入胜等几个优点外,倘就内容和思想性而言,无非是在重复一些“因果报应”的老调,根本没有一点自己独特的观点和见解,实在是贫乏虚脱得可以。”

人际关系

纪氏原籍上元(今南京市江宁县),明成祖永乐二年(1404年),迁江南大姓实畿辅,纪昀的远祖纪椒坡从上元徙献县景城。至纪昀的祖父纪天申时,纪氏家族子孙繁衍,遂有部分成员迁到景城东三里的崔庄(今沧县崔尔庄)。当地人以纪氏之仕宦科第多出崔庄,故有“崔庄纪”之称。而纪氏家族则自称“景城纪”,以示不忘本。

父祖

- 曾祖:纪钰,字润生,乐施好善、“富而好义”的士绅。

- 祖父:纪天申,字宠予,乐施好善、“富而好义”的士绅。

- 父亲:纪容舒,字迟叟,号竹厓。康熙年间中举人,历任户部四川、山东二司员外郎,刑部江苏司郎中,云南姚安府知府。

- 母亲:张氏。

同辈

- 兄长:纪晫,纪昀同父异母兄,字晴湖。

- 妻子:马月芳,东光县望族、时任城武县知县的马永图之女。两人于乾隆五年(1740年)结婚。乾隆六十年(1795年)去世。

儿女

儿子

- 纪汝佶,乾隆八年(1743年)出生,乾隆乙酉举人,有《半舫诗钞》。 二十五岁时因病逝世。

- 纪汝传,乾隆十二年(1747年)出生,曾任江西九江府通判、江宁府同知。

- 纪汝似,乾隆三十一年(1766年)出生,曾任广东县丞。

- 纪汝亿,乾隆四十九年(1784年)出生。

女儿

- 纪氏,嫁两淮盐运使卢见曾之孙卢荫文。

- 纪氏,嫁袁氏。

- 纪氏,早夭。

后世纪念

墓址

纪昀逝世后,被葬于河北省沧县崔尔庄镇北村村南,现墓地存有神道碑和墓碑各一通,其中,神道碑的碑文为嘉庆帝亲笔题写,上书“皇清太子少保协办大学士礼部尚书纪文达公神道碑”。墓葬现已被列为沧州市的市级重点文物保护单位。

纪昀故居位于北京市西城区大栅栏街道珠市口西大街,整体坐北朝南,为二进院落,院内植有相传是纪昀亲手种植的紫藤萝和海棠树等。二进院内正房正中悬挂木匾,上书“阅微草堂”,为近代所书。2003年,纪昀故居被公布为第七批北京市文物保护单位,现由晋阳饭庄管理使用,并建有纪晓岚纪念馆向社会开放。此外,河北省沧县的崔尔庄镇内也有纪昀故居,但毁坏严重,现仅存一眼古井。

雕像

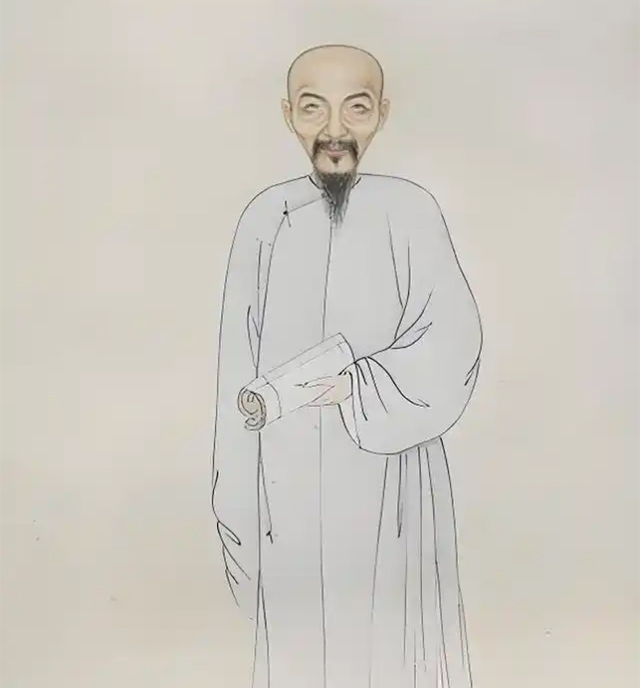

为了纪念纪昀,根据纪昀六世后人、画家纪清远绘制的画像,在福建汀州古城的汀州试院内建了一座纪昀静坐读书的石雕像。他身穿侧面襟长衫,脚着布鞋,坐在一条竹椅上。左手握着大烟斗,右手捧一本书,凝望远方。身旁的石桌上摆着笔墨纸砚与茶壶,还有厚厚的《四库全书》。

文化园

纪晓岚文化园

“纪晓岚文化园”于2008年9月在河北省沧县崔尔庄镇落成,占地70余亩。园内建有宦海书丛馆、阅微草堂、滦如槐姑室、九十九砚亭、文漪阁等仿古建筑。该园以实物、绘画等方式,记载了纪昀的生平和著述。依据清代相关记载中的“纪大烟袋”说法,文化园特别用由21吨生铁铸成了长达8.2米的“大烟袋”,该“标志性建筑”由烟嘴、烟杆、烟锅和烟荷包四部分组成,其中最为贵重的是烟嘴内镶嵌的象牙。据纪氏研究会查证,此烟袋之长之大堪称世界之最。另外,藏砚阁、文漪阁内,还珍藏着百方砚台和一部由商务印书馆出版的《四库全书》。

纪念园——岚园

岚园位于新疆乌鲁木齐市人民公园鉴湖西南侧。该园始建于民国十年(1921年),当时主政新疆的杨增新对纪昀十分敬仰,曾寻访纪昀在新疆的遗迹,并在整修鉴湖公园时,在园内修建了一排平房,取名为“阅微草堂”,还请书法家张景州题写门匾,纪念纪昀谪居新疆之事。新疆解放后,鉴湖公园改名为人民公园,2008年公园改建时,在阅微草堂的基础上修建了纪昀新疆纪念园——岚园。岚园由三个小院组成,内有门亭、碑林等,整体风格仿照北京的纪昀故居修建。

史料索引

- 清·朱珪《纪晓岚墓志铭》

- 清·江藩《国朝汉学师承记》

- 清·李元度《纪文达公事略》

- 清·爱新觉罗·昭梿《啸亭杂录》

- 清·赵尔巽等《清史稿·卷三百二十·列传一百七》